もくじ

<はじめに>

活動概要/アーティストのご紹介

<各回のワークショップの様子>

第1回(2024年6月7日)

第2回(2024年7月12日)

第3回(2024年9月13日)

第4回(2024年10月4日)

キーワード(取り組みのポイント)

- ・何気ない日常を”表現”として捉え直す

- ・「外の人」の存在が施設にもたらすもの

- ・一人ひとりの個性を生かし、一緒にものをつくる経験

<まとめ>

活動を振り返って(関係者からのコメント)

※本記事の写真はクリックすることで拡大されます

はじめに

障害のある人の様々な表現活動の支援に取り組んでいるアートセンター集では、演劇分野のアーティストが福祉施設に訪問することで、施設の日常にあるさまざまな表現を、利用者や職員と一緒に再発見して楽しんでいく活動に取り組んでいます。本活動は、福祉とアートのコーディネートを手がける一般社団法人ベンチが協働し、2023年より実施しています。

今年度は、さいたま市見沼区にある「大宮太陽の家」を舞台に企画を実施しました。劇団「ままごと」の俳優として活躍する大石将弘さんをアーティストに、小山薫子さんをアシスタントアーティストに迎えて、全4回にわたり施設に訪問。

太陽の家の仲間(利用者)や職員と活動を共にし、ワークショップなどを行いながら交流を重ねることで、施設の日常にある様々な表現を見つけ、その表現を他の人に見せる方法を考えていきます。最後には好きなことを演劇にして見せ合うことで、共に表現を楽しむ時間が生まれました。

アーティスト・プロフィール

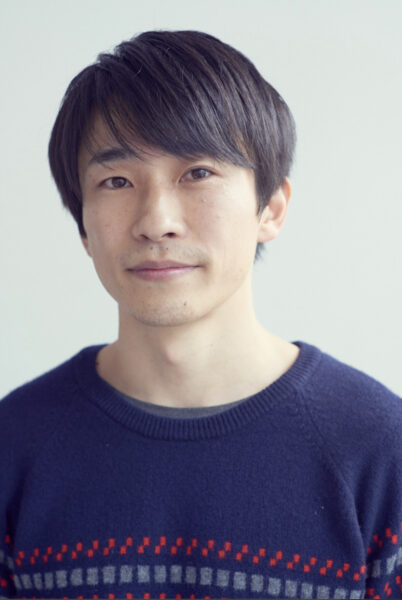

大石 将弘(おおいし・まさひろ)

俳優。奈良県出身。劇団ままごと、ナイロン100℃に所属。ロロ、ゆうめい、木ノ下歌舞伎、ピンク・リバティなど様々な団体の演劇作品に出演。また、劇場外での演劇創作のプロジェクトにも多数参加。2015年、鑑賞者がスイッチを押すと始まる一瞬の演劇「スイッチ」を専門に上演する団体、スイッチ総研を設立。日本各地の芸術祭に招聘され、地域の俳優や市民と共にその場ならではの作品を創作・上演している。また、学校や劇場、福祉施設での演劇ワークショップを継続的に行っている。

https://masahiroooishi.portfoliobox.net/

小山 薫子(おやま・かおるこ)

1995年生まれ。俳優。多摩美術大学演劇舞踊デザイン学科卒業。劇団ままごと、演劇ユニットhumunusで活動。環境を構成する物質やその肌理を観察し、声と身体でうつす表現を試みる。重度訪問介護の経験から身体・環境・社会の複合的観点で他者との共創のあり方を考えている。2023-24年オル太『ニッポン・イデオロギー(第一章〜第六章)(YPAM2023/ロームシアター京都)への出演や、演出助手として2024大觀國際表演藝術節 X 柴幸男《邁向希望的三部曲》などに参加。

実施施設:大宮太陽の家について 詳細はこちら

施設種別:障害福祉サービス事業 生活介護

住所:さいたま市見沼区染谷3-356

<大宮太陽の家について>

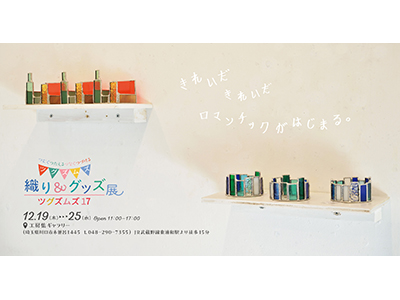

大宮太陽の家では、「くろーばー班」と「ふらわー班」の2班に分かれて仕事をしています。「くろーばー班」は、大宮太陽の家が開所以来続けているパウンドケーキや、グリッシーニ(イタリアで生まれたクラッカーのような食感の スティック状の細長いパン)等の焼き菓子を製造、販売しています。職員よりもお菓子作りの経験の長い仲間もいて、みんなで協力し合って美味しい焼き菓子作りに取り組んでいます。イベントの多い時期には作る量も増えて大変ですが「これが今月のお給料になるんだ」と励まし合って頑張っています。「ふらわー班」は、さをり織りや絵画、また、ビーズや毛糸などを使ったアクセサリーや手作り小物などを制作し販売も行っております。個々の仲間が思いおもい作品を、自分のペースで制作し、その結果として作品展にも数多く選出され、評価されております。

<各回のワークショップの様子>

第1回(2024年6月7日)

この日はワークショップを本格的にスタートさせる前の下見として、アーティストが大宮太陽の家についてのレクチャーを受けたり、施設の中を見て回る時間を設けました。

午後は各班の部屋にお邪魔して、活動の様子を見学。夢中になって好きな本を読み続ける人もいれば、職員が演奏するお気に入りの曲で踊る人がいたり、大石さんに自身の作品を紹介してくれる仲間の姿も。機織りなどの作品をつくる様子も見せてくれた人もいました。

その中で大石さんの目に止まったのが、いくつかの班で行われていたカルタや花札などのカードゲームです。仲間にとって馴染み深いものを取り入れられないだろうかと考え、次回のワークショップではカルタをキーワードとして用いることになりました。

第2回(2024年7月12日)

この日は皆でカルタを作り、体の動きや絵で表現するワークショップを行いました。

昼食後ホールに全員が集まり、動きを真似るワークや、何を演じたか当てるワークからスタート。体を動かすことで場の雰囲気がほぐれていきました。カルタづくりでは、各班に文字が割り振られ、読み札と絵札を考えました。仲間たちは絵を描いたり、表現する動きを考えることに没頭。発表では、1人ずつ前に出て演技したり、班全体で1つの動きを演じるなどそれぞれのクリエイティビティが発揮され、皆でひとつの表現の場を共有する時間となりました。

振り返りでは、大宮太陽の家の課題の一つだった「全員でひとつの場をつくる」ということができたという声が職員から上がる一方で、大石さんや小山さんからは一人ひとりともっと関係性を作りたいと感じた、という声も上がりました。

第3回(2024年9月13日)

全員で表現する場ができたことを経て、「もっと仲間一人ひとりのことを知りたい」という思いが生まれた大石さんと小山さん。より日常に触れるために、この日は各班の散歩に二人が同行しました。大宮太陽の家の周りを一緒に歩いたり、仕事に必要な道具の買い出しに行ったり、班の部屋での過ごし方とは異なる時間を共有しながら、仲間の生活を追体験しました。散歩から戻った後は、「散歩で見つけた音」を各班が表現し、お互いに当て合うワークショップを実施。中には、途中で聞こえた音だけでなく、散歩の時に自分の頭の中で流れていた音楽を表現する人もおり、一人ひとりの個性が表出し、より深く知ることができた回となりました。

これを踏まえて、最終回となる次回では、仲間たちそれぞれの日常にある多様な表現を演劇の形に落とし込んだ発表を目指していくことになりました。

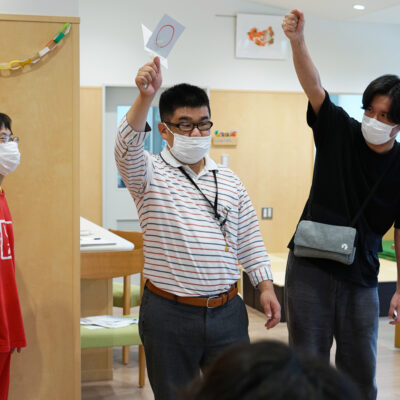

第4回(2024年10月4日)

最終回となったこの日は、「仲間の好きなもの」を表現し、皆の前で上演することをゴールに設定。班ごとに仲間同士で話し合ったり、職員がヒアリングをしながら、それぞれの好きなことをどのように演じるか考えます。発表場所であるホールで予行練習を行うなど、より「上演」らしい発表に向けた準備も行われました。

最後はホールに集合して各班が発表。それぞれの仲間が好きなことを繋ぎ合わせて、一つのストーリーとして演じました。小上がりを利用したステージでコントやダンスをする班や、ドライブの道中で班の仲間が好きなことを話したり表現する様子を演じる班、普段それぞれが部屋でやっている様子をそのままその場で表現する班もありました。演じる仲間も見守る仲間も楽しさを感じている空気が生まれ、それぞれにとっての「表現する」ことの意味を体感できた時間になりました。

キーワード:(取り組みのポイント)

<何気ない日常を”表現”として捉え直す>

今回の取り組みでは、それぞれの仲間の日常生活の過ごし方や状態、気持ちの揺らぎといったことにクリエイティビティがあると捉え、一人ひとりの日常や普段のあり方に焦点を当てました。そのため利用者とアーティストが一緒に散歩に行くなど、仲間のことを知り、関係性を深めることを試みました。

また、大宮太陽の家には比較的重度の障害を持つ仲間もおり、活動によってできること・できないことの幅があります。そうしたことも受容し、「発表の時も、居たいところに居てもらう」というように選択肢を設けるようにしました。

最後は仲間の”好きなもの”や”良い状態”をテーマに演劇をつくり、日常的な行為や動きを演技として他の仲間や職員に見せることで、仲間同士や職員が、それぞれの日常そのものを表現として捉え直すことができた時間となりました。

<「外の人」の存在が施設にもたらすもの>

今回のワークショップを通じて、多くの職員から、「普段の活動の中で見られない仲間の姿を見ることができた」という感想を聞くことができました。アーティストが仲間と同じ部屋で過ごしたり一緒に散歩するなど日常に入り込むこと、周りの人々から自分の表現を見られるという上演という行為など、施設外の人間であるアーティストがかかわりを持つことによって、これまで見られなかった仲間の一面が浮き彫りになる瞬間がありました。

また、仲間が自分自身の殻を破り、新しい可能性を見せた瞬間も多かったようです。

こうした出来事は「外の人」であるアーティストが日常の中に入るからこそ起こった成果であり、職員が利用者の新たな一面に気づき、理解を深めていくきっかけにもなると言えるでしょう。

<一人ひとりの個性を生かし、一緒にものをつくる経験>

2023年に現在の建物に移転してきた大宮太陽の家では、これまで仲間が同じ場所に集まり、班という枠を越えて何かに取り組むという機会があまり多くありませんでした。

今回は、ホールに全員で集まってワークや上演を行うなど、「一つの場所にみんなで集まって何かをつくる」ということにチャレンジ。一人ひとりの表現や個性を尊重し生かしながら集団でものをつくるということを、仲間や職員が経験する機会にもなりました。

ただ、必ずしも全ての人が、ひとつの場に集まって同じことを一緒にやりたいとは限りません。今回のようにあらかじめプログラムを固定しすぎないようにするなど、「余白を設け、多様な関わり方ができる・受け入れられる場を作る」という姿勢が、福祉施設でひとつのものをつくる体験のポイントになると考えられます。

活動を振り返って(関係者からのコメント)

できること/難しいこと、やりたいこと/やりたくないことは、ひとりひとり違う。その当たり前のことに改めて向き合い、どうやって共に演劇をするか。試行錯誤の連続でした。仲間の皆さんにとって馴染みのある活動から出発して、それがいつの間にか演劇になっている、そんなことができないかと思い描きました。太陽の家の皆さんの多大なサポートのお陰で、ひとりひとりとのコミュニケーションを大切に、関係を少しずつ結び、活動を重ねることができました。「演技」にとって大切なことは、本人が生き生きと、その場にいること。何もしなくても、佇むだけでも演技だし、それを眺めるだけで演劇になりうる。最終日の発表だけでなく、そこまでの過程にも、たくさん演劇的な瞬間が輝いていたと思います。

最初は、職員も通所している仲間も初めての演劇ワークショップに未知数で、どのように展開されて行くのか、不安と期待の入り混じる時間でした。しかし、蓋を開けてみれば、大石さんと小山さんが言葉だけでなく演劇を体現して、普段の活動からコミュニケーションを通じて一つの言葉一つの動きが肉付けされ形作られていき、それに仲間が呼応するかのように、普段では見られない動きやアイディアが出て、驚きと共に大きな発見となりました。日常を紡ぐ時間が演劇になるということ、演劇というフィルターを通して意識していなかったいつもの動きが面白いことに職員も仲間も気が付くことができ、仲間の新たな魅力や引き出しが見られ、とても素敵な時間を過ごさせていただきました。本当にありがとうございました。

「みぬま福祉会の利用者の多くは、言葉でのやりとりが難しい方が多く、支援員は時間をかけて彼らの好きなことや苦手なことを理解し、関係を築いています。

昨年度実施した「川口太陽の家」は見学者の訪問があるなど地域との交流が活発な施設でした。一方で、「大宮太陽の家」は2023年に移転したばかりで、外部とのつながりが少ないだけでなく、施設の使い方や仲間(利用者)同士のコミュニケーションも模索している段階にありました。そうした課題を受け、アーティストは毎回のワークショップを振り返りながら、昨年以上に柔軟にプログラムを調整し、利用者に寄り添った形で進めてくださいました。その結果、回を重ねるごとに仲間たちの期待が高まり、最後には互いの発表を見守る温かい雰囲気が生まれました。

このワークを通じ、普段気づけなかった利用者の新たな一面が見え、支援員も励まされるとともに、福祉の仕事の魅力を改めて実感する機会となりました。

まとめ

仲間(利用者)や職員と交流を重ね、施設の日常をもとにした表現を演技という形で見せていくことを目指してスタートした今回の演劇プロジェクト。

アーティストという「外の人」が施設に入り込むことで、日常や生活そのものを改めて表現として捉え直すきっかけが生まれ、仲間も職員もそれぞれの新たな一面に気づく取り組みとなりました。また、個性や違いを演技として取り込んで面白がることのできる「演劇」という表現方法だったからこそ、日常に潜む創造性や表現をより意識し、体験することができたのではないでしょうか。

今回の活動が、施設の日常にあふれる表現を再発見していく機会になることを願っています。

「演劇で新しい表現を見つけるプロジェクト2024@大宮太陽の家」

ワークショップ実施日程:2024/6/7、7/12、9/13、10/4

実施場所:大宮太陽の家(社会福祉法人みぬま福祉会)

アーティスト:大石将弘(俳優)

アシスタントアーティスト:小山薫子(俳優)

企画:藤原顕太(一般社団法人ベンチ)・アートセンター集

コーディネート・記録:原田恵(一般社団法人ベンチ)

主催:社会福祉法人みぬま福祉会

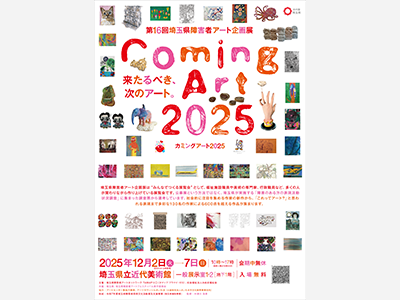

助成:令和6年度埼玉県障害者芸術文化活動普及支援事業

レポート執筆:原田恵/藤原顕太(一般社団法人ベンチ)

プロジェクト・コーディネーターのご紹介

一般社団法人ベンチは、演劇やダンス、アートプロジェクトのプロデュースやコーディネートに関わる舞台芸術制作者を中心に発足した、アートプロデューサー・コーディネーター・マネージャーのコレクティブです。